Bei den "Lieserln auf der Landstraße"

Archäologische Spuren von Wiens erstem Frauenspital

Bei den "Lieserln auf der Landstraße" - derStandard.at

Archäologische Spuren von Wiens erstem Frauenspital

Obwohl jeder archäologische Auftrag immer irgendwo etwas Spannendes hat, gibt es Projekte, die etwas ganz Besonderes haben. Sei es aufgrund des exotischen Ortes, der außergewöhnlichen Befunde – oder eben aufgrund der Lebensgeschichten der Menschen, die dadurch sichtbar werden. Anfang Oktober 2018 begann für uns ein solches Grabungsprojekt im Innenhof des Elisabethinen-Klosters am unteren Ende der Landstraßer Hauptstraße, da im Innenhof des Klosters derzeit ein neues Alten- und Pflegeheim des Souveränen Maltesterordens errichtet wird.

foto: novetus

Die Grabungsfläche am Rand der Baugrube im Innenhof des Elisabethinen-Klosters. Nicht ganz so romantisch, wie man sich archäologische Grabungen im Allgemeinen vorstellt.

Das Spital wurde 1715 vom Orden der Elisabethinen als erste Einrichtung in Wien eröffnet, die im Gegensatz zu allen anderen Spitälern ausschließlich medizinisch kranken Frauen offenstand. Der im 17. Jahrhundert in Aachen unter dem Namen "Hospitalschwestern der heiligen Elisabeth" gegründete katholische Frauenorden gehört zur Ordensfamilie der Franziskaner und ist bis heute der Krankenpflege verschrieben. Neben dem Standort in Wien werden in Österreich auch in Linz, Graz und Klagenfurt Spitäler betrieben. Das Spital in Wien umfasste anfangs 50 Betten und unterhielt weder eine Station für "Wöchnerinnen" noch für "Venerische" (an Syphilis Erkrankte).

foto: novetus

Die Rückseite des barocken Elisabethinen-Klosters, das sich teilweise noch im baulichen Originalzustand befindet.

Friedhof im Innenhof des Klosters

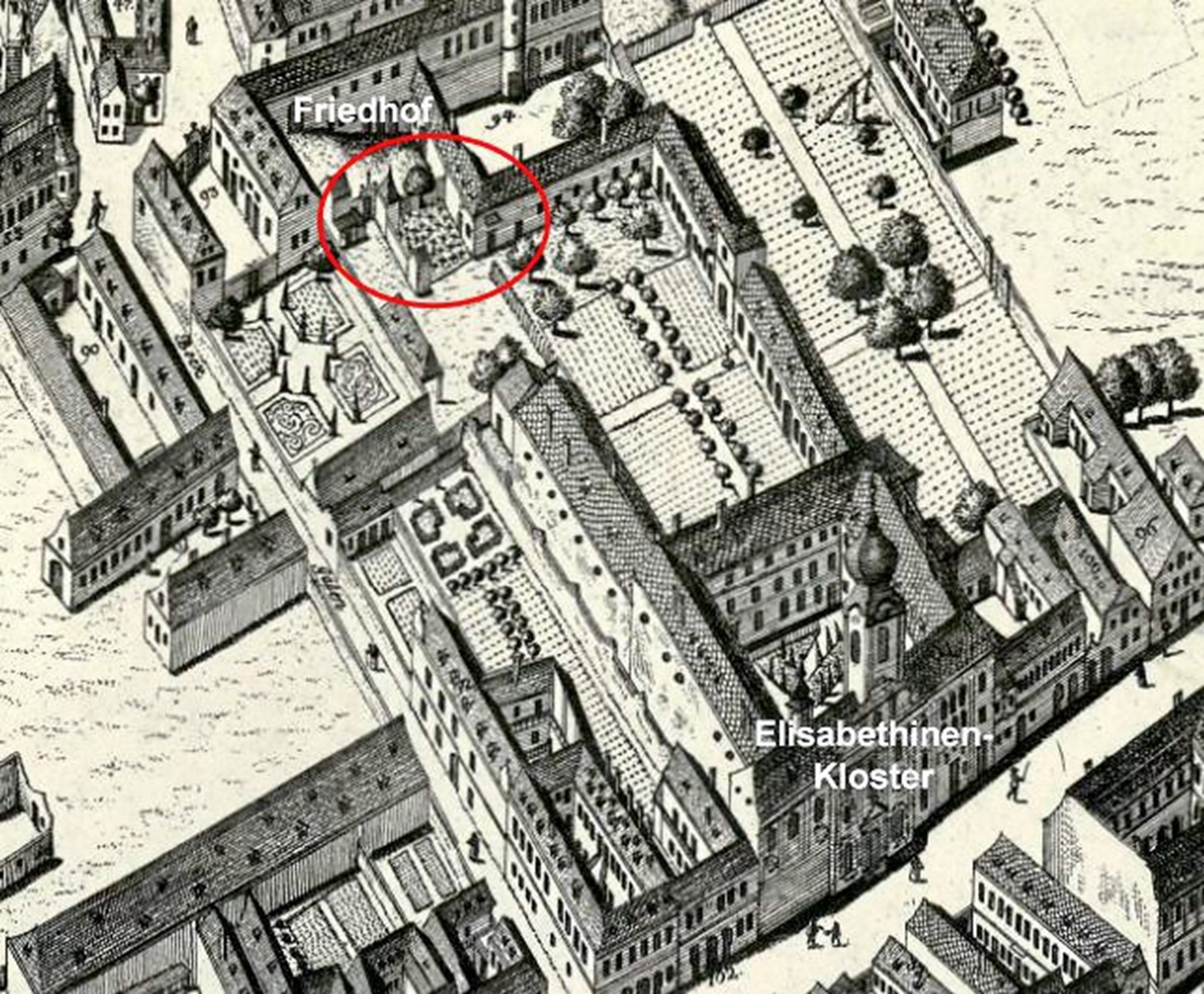

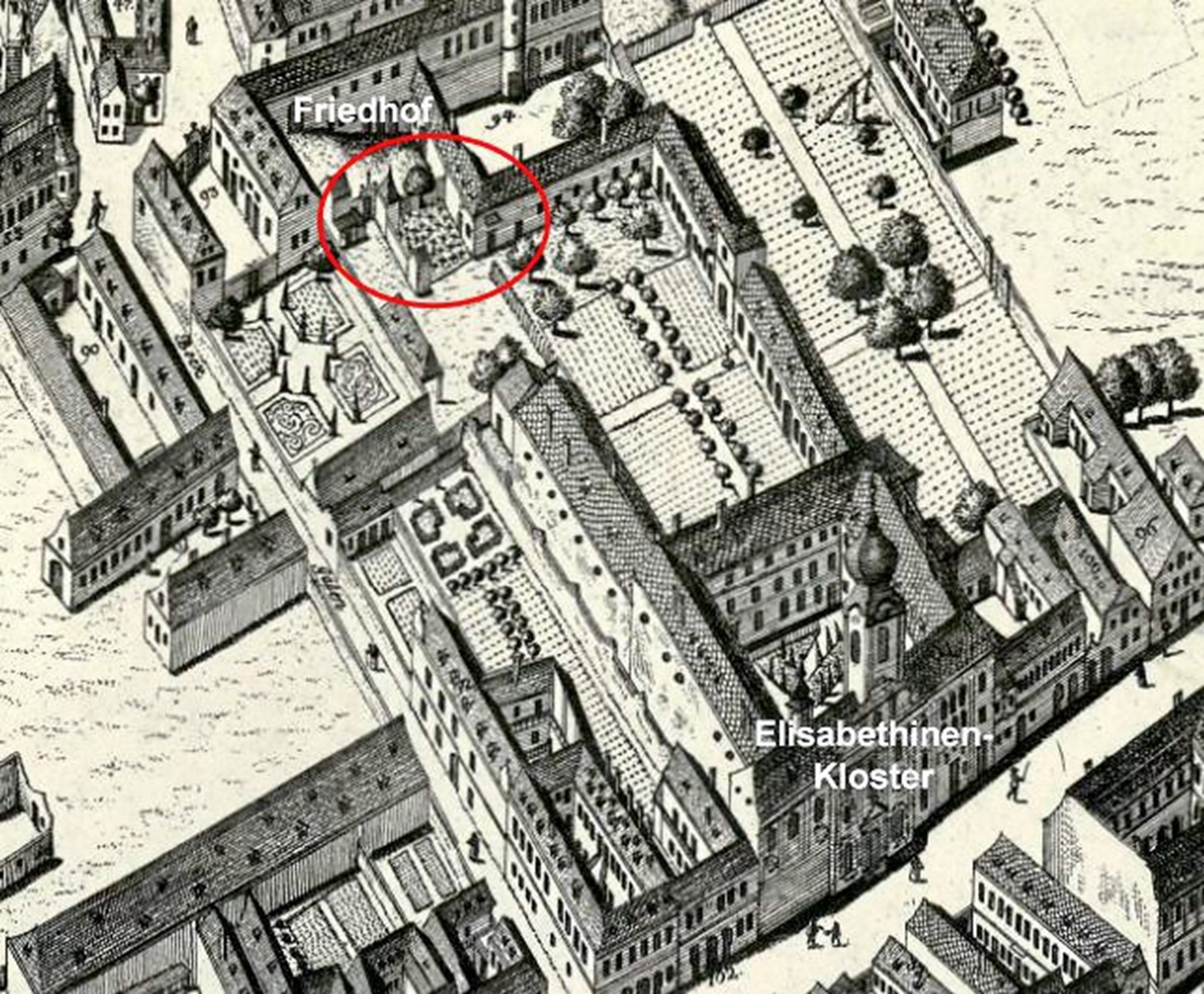

foto: österreichisches staatsarchiv

Das Elisabethinen-Kloster mit dem angeschlossenen Friedhof auf dem Vogelschauplan von Wien und seinen Vorstädten von Johann Daniel Huber (1778). Die archäologischen Funde zeigen, dass das tatsächliche Friedhofsareal bedeutend größer war.

Verstarben Patientinnen während ihres Aufenthalts im Spital, wurden sie zumindest bis 1784, als Joseph II. aus hygienischen Gründen innerstädtische Bestattungen untersagte, in einem eigenen Friedhof im Innenhof des Klosters bestattet. Aus den Sterbebüchern des Spitals geht hervor, dass dies doch recht häufig der Fall war, da sich pro Monat etwa fünf bis 15 Einträge finden. Die recht ausführlichen Einträge in diesen Büchern liefern aber auch noch weitere Informationen über die Patientinnen des Spitals. So wird deutlich, dass es Frauen aus den unteren sozialen Schichten waren – etwa Dienstbotinnen, Hauspersonal oder Händlerinnen –, die dort behandelt wurden. Die in den Sterbebüchern eingetragenen Geburtsorte der Frauen demonstrieren darüber hinaus eindrucksvoll eines der zentralen Merkmale der Wiener Bevölkerungsstruktur im 18. Jahrhundert: die Migration aus allen Teilen der Habsburger-Monarchie. Diese trug maßgeblich dazu bei, dass sich die Bevölkerung Wiens im 18. Jahrhundert mehr als verdoppelte.

Hohe Sterblichkeitsrate

Die hygienischen und gesundheitlichen Verhältnisse im barocken Wien waren katastrophal. So lag die durchschnittliche Lebenserwartung für Frauen gegen Ende des 18. Jahrhunderts etwa bei 22 bis 23 Jahren. Von 100 Neugeborenen überlebten durchschnittlich nur etwa 40 das erste Lebensjahr. Hauptgrund für die hohen Sterblichkeitsraten waren in erster Linie Infektionskrankheiten. Als das Elisabethinen-Spital 1715 eröffnet wurde, stand Wien noch unter dem Eindruck der letzten großen Pestepidemie des Jahres 1713. Danach war es im 18. Jahrhundert insbesondere die Tuberkulose, gefolgt von Typhus und anderen, vor allem gastrointestinalen Infektionen, die für 30 bis 50 Prozent aller Todesfälle sorgten. Das spiegelt sich auch in den Sterbebüchern des Elisabethinen-Spitals wider, in dem die "Lungensucht", der zeitgenössische Ausdruck für Tuberkulose, zu den häufigsten Todesursachen zählt.

Die Einträge machen aber auch ein weiteres großes gesundheitliches Problem der frühen Neuzeit deutlich: Ähnlich häufig wurde als Sterbegrund "am Brandt" angeben. Dies wurde allgemein als Bezeichnung für jede Art von bakterieller oder viraler Wundinfektion verwendet. Bis zu den Erkenntnissen des englischen Arztes Joseph Lister in den 1860er-Jahren kostete der "Wundbrand" hunderttausende Spitalspatienten das Leben, da selbst bei kleinsten Wunden, insbesondere aber offenen Frakturen Wundinfektionen entstanden, die durch mangelndes medizinisches Wissen tödlich endeten.

Vermählung nach dem Tode

Einen Einblick in ebendiese Zustände bieten nun die Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen, die seit Oktober 2018 im Innenhof des Spitals durchgeführt werden. Ende Jänner 2019 konnte erstmals eine größere Fläche des ehemaligen Spitalsfriedhofs freigelegt werden. Seitdem wurden etwa 300 vollständige und sehr gut erhaltene Bestattungen von Spitalspatientinnen (es konnten bisher tatsächlich nur Frauen nachgewiesen werden) archäologisch dokumentiert und fachgerecht geborgen.

Die Bestattungsweise entspricht dem typischen Bild frühneuzeitlicher Spitalsfriedhöfe. Die Toten wurden in Holzsärgen in engen, rechteckigen Grabschächten bestattet. Vermutlich aus Platzgründen und Pragmatismus wurde jeder Schacht für mindestens drei, oft jedoch bis zu sechs aufeinanderfolgende Bestattungen genutzt. Viel Zeit dürfte zwischen den Bestattungen zumeist nicht vergangen sein, da die Toten direkt aufeinander liegen. In der Zeit zwischen den Begräbnissen standen die Schächte offen und wurden nicht verfüllt.

foto: crazy eye/ novetus

3D-Rekonstruktion (image-based modelling) der sechs aufeinanderfolgenden Bestattungen in einem typischen Grab im Elisabethinen-Friedhof.

Die Ausstattung der Toten entspricht ebenfalls dem allgemeinen Bestattungsritus im Barock, denn aufwendige Bekleidung, Schmuck oder andere Trachtbestandteile waren ohnehin nicht üblich. Etwa der Hälfte der Frauen wurden einfache religiöse Anhänger mit Heiligenbildern mitgegeben, seltener fanden wir einfache Kreuze, aber auch zwei Rosenkränze mit Perlen aus Bein. Ebenfalls typisch für die Zeit sind drei Totenkronen aus dünnem Metalldraht, eine davon mit Blumen aus Buntmetalldraht verziert. Dieser Brauch, Kindern und unverheirateten Frauen solche Kronen mit ins Grab zu geben, war vom 16. bis ins 19. Jahrhundert im gesamten christlichen Europa verbreitet und sollte eine Vermählung nach dem Tode symbolisieren.

foto: novetus

Ein Kruzifix aus Bein, das einer der Verstorbenen mit ins Grab gegeben wurde.

foto: novetus

Ebenfalls bei einer Verstorbenen fand sich dieser Bildanhänger aus Bronze, Glas und Papier. Durch die konservierende Wirkung des Metalls und eine sorgfältige Restaurierung ist das Marienbild auch nach 300 Jahren Lagerung in der Erde immer noch erhalten.

Syphilis war weit verbreitet

Die Knochen der Toten selbst bezeugen das harte und ungesunde Leben der Frauen aus den unteren sozialen Schichten im 18. Jahrhundert. Bereits bei der Ausgrabung zeigten sich zahlreiche teils außergewöhnliche pathologische Veränderungen. Dazu zählen natürlich chronische Tuberkuloseerkrankungen, die oftmals bereits zu einer Zerstörung von Wirbeln und/oder Gelenken führten. Aber auch eine etwa fünf Zentimeter große verknöcherte Zyste eines Bandwurms.

foto: novetus

Starke, vermutlich angeborene Wirbelsäulenverkrümmung am Skelett einer jungen Frau.

Mehrere Frauen hatten starke angeborene Wirbelsäulenverkrümmungen, die an den Lebenden wohl als starker Buckel zu sehen gewesen sein müssen. Auch wenn es keine Station für die "Venerischen" gab, fanden sich mehrere typische Fälle von fortgeschrittener Syphilis, nicht weiter verwunderlich, da diese Infektionskrankheit im barocken Wien sehr weit verbreitet war.

Eine systematische wissenschaftliche Untersuchung der Skelette soll nun in den nächsten Jahren noch detailliertere Erkenntnisse über die Lebenswelten der einfachen Frauen im barocken Wien liefern. Es sind gerade diese Lebensgeschichten, die quer durch die Zeiten im Dunkel der Geschichte verschwinden, da sie selten für wert befunden wurden, aufgeschrieben zu werden. Die Verstorbenen aus Wiens erstem Frauenspital bieten nun die einzigartige Chance, diese Geschichten wieder hervorzuholen und damit eine große Lücke in unserem Wissen um die Stadt, in einer der bedeutendsten Perioden ihrer kulturellen und politischen Entwicklung, zu schließen.

(Michaela Binder, 6.6.2019)

Michaela Binder ist als Archäologin und Anthropologin für die Grabungsfirma Novetus in Wien tätig. Sie ist zuständig für Grabungsprojekte, Forschung und Vermittlung.

foto: novetus

Die Grabungsfläche am Rand der Baugrube im Innenhof des Elisabethinen-Klosters. Nicht ganz so romantisch, wie man sich archäologische Grabungen im Allgemeinen vorstellt.

Das Spital wurde 1715 vom Orden der Elisabethinen als erste Einrichtung in Wien eröffnet, die im Gegensatz zu allen anderen Spitälern ausschließlich medizinisch kranken Frauen offenstand. Der im 17. Jahrhundert in Aachen unter dem Namen "Hospitalschwestern der heiligen Elisabeth" gegründete katholische Frauenorden gehört zur Ordensfamilie der Franziskaner und ist bis heute der Krankenpflege verschrieben. Neben dem Standort in Wien werden in Österreich auch in Linz, Graz und Klagenfurt Spitäler betrieben. Das Spital in Wien umfasste anfangs 50 Betten und unterhielt weder eine Station für "Wöchnerinnen" noch für "Venerische" (an Syphilis Erkrankte).

foto: novetus

Die Rückseite des barocken Elisabethinen-Klosters, das sich teilweise noch im baulichen Originalzustand befindet.

Friedhof im Innenhof des Klosters

foto: österreichisches staatsarchiv

Das Elisabethinen-Kloster mit dem angeschlossenen Friedhof auf dem Vogelschauplan von Wien und seinen Vorstädten von Johann Daniel Huber (1778). Die archäologischen Funde zeigen, dass das tatsächliche Friedhofsareal bedeutend größer war.

Verstarben Patientinnen während ihres Aufenthalts im Spital, wurden sie zumindest bis 1784, als Joseph II. aus hygienischen Gründen innerstädtische Bestattungen untersagte, in einem eigenen Friedhof im Innenhof des Klosters bestattet. Aus den Sterbebüchern des Spitals geht hervor, dass dies doch recht häufig der Fall war, da sich pro Monat etwa fünf bis 15 Einträge finden. Die recht ausführlichen Einträge in diesen Büchern liefern aber auch noch weitere Informationen über die Patientinnen des Spitals. So wird deutlich, dass es Frauen aus den unteren sozialen Schichten waren – etwa Dienstbotinnen, Hauspersonal oder Händlerinnen –, die dort behandelt wurden. Die in den Sterbebüchern eingetragenen Geburtsorte der Frauen demonstrieren darüber hinaus eindrucksvoll eines der zentralen Merkmale der Wiener Bevölkerungsstruktur im 18. Jahrhundert: die Migration aus allen Teilen der Habsburger-Monarchie. Diese trug maßgeblich dazu bei, dass sich die Bevölkerung Wiens im 18. Jahrhundert mehr als verdoppelte.

Hohe Sterblichkeitsrate

Die hygienischen und gesundheitlichen Verhältnisse im barocken Wien waren katastrophal. So lag die durchschnittliche Lebenserwartung für Frauen gegen Ende des 18. Jahrhunderts etwa bei 22 bis 23 Jahren. Von 100 Neugeborenen überlebten durchschnittlich nur etwa 40 das erste Lebensjahr. Hauptgrund für die hohen Sterblichkeitsraten waren in erster Linie Infektionskrankheiten. Als das Elisabethinen-Spital 1715 eröffnet wurde, stand Wien noch unter dem Eindruck der letzten großen Pestepidemie des Jahres 1713. Danach war es im 18. Jahrhundert insbesondere die Tuberkulose, gefolgt von Typhus und anderen, vor allem gastrointestinalen Infektionen, die für 30 bis 50 Prozent aller Todesfälle sorgten. Das spiegelt sich auch in den Sterbebüchern des Elisabethinen-Spitals wider, in dem die "Lungensucht", der zeitgenössische Ausdruck für Tuberkulose, zu den häufigsten Todesursachen zählt.

Die Einträge machen aber auch ein weiteres großes gesundheitliches Problem der frühen Neuzeit deutlich: Ähnlich häufig wurde als Sterbegrund "am Brandt" angeben. Dies wurde allgemein als Bezeichnung für jede Art von bakterieller oder viraler Wundinfektion verwendet. Bis zu den Erkenntnissen des englischen Arztes Joseph Lister in den 1860er-Jahren kostete der "Wundbrand" hunderttausende Spitalspatienten das Leben, da selbst bei kleinsten Wunden, insbesondere aber offenen Frakturen Wundinfektionen entstanden, die durch mangelndes medizinisches Wissen tödlich endeten.

Vermählung nach dem Tode

Einen Einblick in ebendiese Zustände bieten nun die Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen, die seit Oktober 2018 im Innenhof des Spitals durchgeführt werden. Ende Jänner 2019 konnte erstmals eine größere Fläche des ehemaligen Spitalsfriedhofs freigelegt werden. Seitdem wurden etwa 300 vollständige und sehr gut erhaltene Bestattungen von Spitalspatientinnen (es konnten bisher tatsächlich nur Frauen nachgewiesen werden) archäologisch dokumentiert und fachgerecht geborgen.

Die Bestattungsweise entspricht dem typischen Bild frühneuzeitlicher Spitalsfriedhöfe. Die Toten wurden in Holzsärgen in engen, rechteckigen Grabschächten bestattet. Vermutlich aus Platzgründen und Pragmatismus wurde jeder Schacht für mindestens drei, oft jedoch bis zu sechs aufeinanderfolgende Bestattungen genutzt. Viel Zeit dürfte zwischen den Bestattungen zumeist nicht vergangen sein, da die Toten direkt aufeinander liegen. In der Zeit zwischen den Begräbnissen standen die Schächte offen und wurden nicht verfüllt.

foto: crazy eye/ novetus

3D-Rekonstruktion (image-based modelling) der sechs aufeinanderfolgenden Bestattungen in einem typischen Grab im Elisabethinen-Friedhof.

Die Ausstattung der Toten entspricht ebenfalls dem allgemeinen Bestattungsritus im Barock, denn aufwendige Bekleidung, Schmuck oder andere Trachtbestandteile waren ohnehin nicht üblich. Etwa der Hälfte der Frauen wurden einfache religiöse Anhänger mit Heiligenbildern mitgegeben, seltener fanden wir einfache Kreuze, aber auch zwei Rosenkränze mit Perlen aus Bein. Ebenfalls typisch für die Zeit sind drei Totenkronen aus dünnem Metalldraht, eine davon mit Blumen aus Buntmetalldraht verziert. Dieser Brauch, Kindern und unverheirateten Frauen solche Kronen mit ins Grab zu geben, war vom 16. bis ins 19. Jahrhundert im gesamten christlichen Europa verbreitet und sollte eine Vermählung nach dem Tode symbolisieren.

foto: novetus

Ein Kruzifix aus Bein, das einer der Verstorbenen mit ins Grab gegeben wurde.

foto: novetus

Ebenfalls bei einer Verstorbenen fand sich dieser Bildanhänger aus Bronze, Glas und Papier. Durch die konservierende Wirkung des Metalls und eine sorgfältige Restaurierung ist das Marienbild auch nach 300 Jahren Lagerung in der Erde immer noch erhalten.

Syphilis war weit verbreitet

Die Knochen der Toten selbst bezeugen das harte und ungesunde Leben der Frauen aus den unteren sozialen Schichten im 18. Jahrhundert. Bereits bei der Ausgrabung zeigten sich zahlreiche teils außergewöhnliche pathologische Veränderungen. Dazu zählen natürlich chronische Tuberkuloseerkrankungen, die oftmals bereits zu einer Zerstörung von Wirbeln und/oder Gelenken führten. Aber auch eine etwa fünf Zentimeter große verknöcherte Zyste eines Bandwurms.

foto: novetus

Starke, vermutlich angeborene Wirbelsäulenverkrümmung am Skelett einer jungen Frau.

Mehrere Frauen hatten starke angeborene Wirbelsäulenverkrümmungen, die an den Lebenden wohl als starker Buckel zu sehen gewesen sein müssen. Auch wenn es keine Station für die "Venerischen" gab, fanden sich mehrere typische Fälle von fortgeschrittener Syphilis, nicht weiter verwunderlich, da diese Infektionskrankheit im barocken Wien sehr weit verbreitet war.

Eine systematische wissenschaftliche Untersuchung der Skelette soll nun in den nächsten Jahren noch detailliertere Erkenntnisse über die Lebenswelten der einfachen Frauen im barocken Wien liefern. Es sind gerade diese Lebensgeschichten, die quer durch die Zeiten im Dunkel der Geschichte verschwinden, da sie selten für wert befunden wurden, aufgeschrieben zu werden. Die Verstorbenen aus Wiens erstem Frauenspital bieten nun die einzigartige Chance, diese Geschichten wieder hervorzuholen und damit eine große Lücke in unserem Wissen um die Stadt, in einer der bedeutendsten Perioden ihrer kulturellen und politischen Entwicklung, zu schließen.

(Michaela Binder, 6.6.2019)

Michaela Binder ist als Archäologin und Anthropologin für die Grabungsfirma Novetus in Wien tätig. Sie ist zuständig für Grabungsprojekte, Forschung und Vermittlung.

Bei den "Lieserln auf der Landstraße" - derStandard.at