Forscher lösen Rätsel um Bauweise

Auf Facebook teilenAuf Twitter teilen

Im Schnitt 2,5 Tonnen wiegt ein Steinblock, der für den Bau von Pyramiden im alten Ägypten verwendet wurde. Bis heute ist nicht vollständig geklärt, wie diese Blöcke transportiert und aufgeschichtet werden konnten. Zahlreiche Theorien dazu wurden bereits widerlegt. Ein neuer archäologischer Fund liefert nun einen wichtigen Hinweis im Rätsel um die Pyramiden.

Dass beim Bau der Pyramiden Rampen zum Einsatz gekommen sein könnten, ist eine weit verbreitete Theorie. Einem Forscherteam der University of Liverpool und des Institut Francais d’Archeologie Orientale (IFAO) ist in einem antiken Alabastersteinbruch in Hatnub in der Nähe der ägyptischen Stadt al-Minja nun ein Zufallsfund gelungen. In Hatnub wird schon seit dem bekannten Ägyptologen Howard Carter (1874–1939) geforscht, der das Grab Tutenchamuns entdeckte.

Das britisch-französische Team forschte in Hatnub an Dutzenden Felsgravuren und -zeichnungen und entdeckte dabei nahezu zufällig die Überreste einer rund 4.500 Jahre alten Rampe – aus der Zeit der Entstehung der berühmten Pyramiden von Giseh. Die Felszeichnungen halfen, das Alter der Rampe zu bestimmen. Sie soll aus der Zeit des Pharaos Cheops, der die größte der drei Pyramiden von Giseh bauen ließ, stammen.

Rampe steiler als gedacht

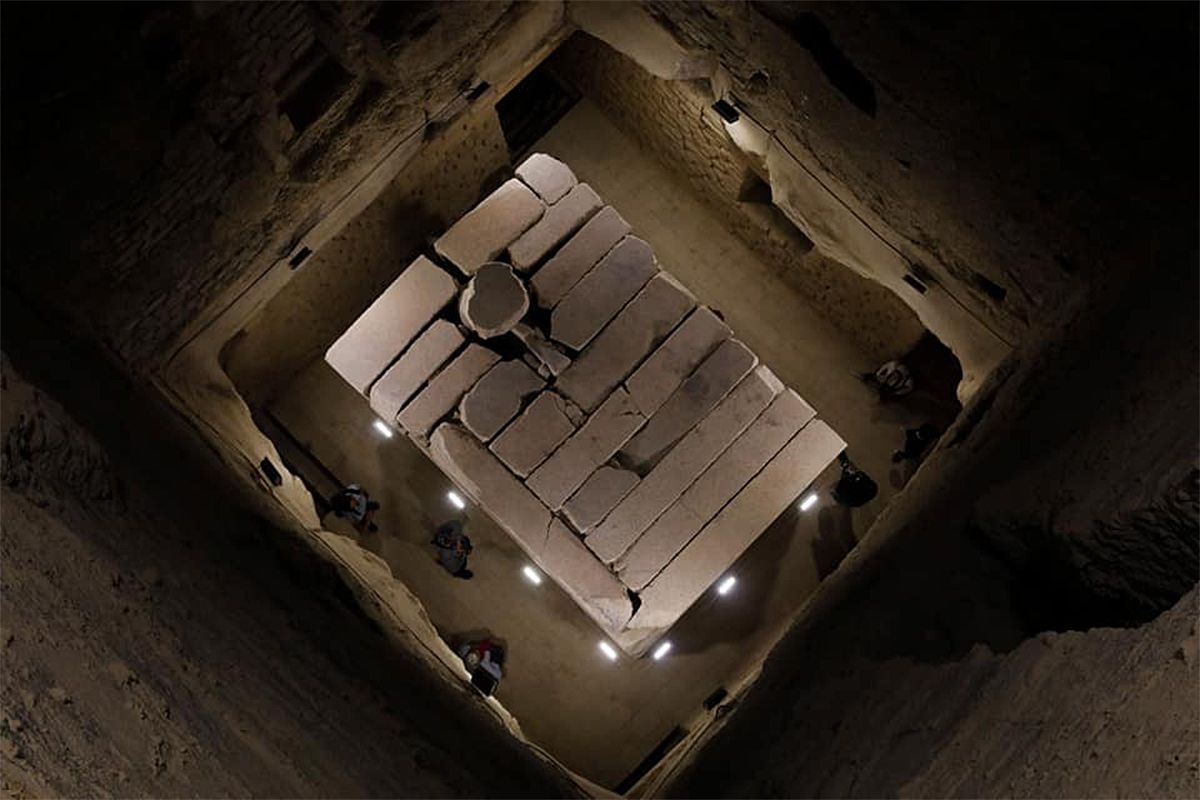

Links und rechts der Rampe sind noch Stiegen mit Pfostenlöchern zu erkennen. Das Besondere daran ist, dass die Steinblöcke über eine bis zu 20-prozentige Steigung vermutlich mit Schlitten und Seilen gezogen wurden – wesentlich steiler, als man es bisher für möglich gehalten hatte. Aufgrund der entdeckten Pfostenlöcher und Stiegen gehen die Forscher davon aus, dass die Arbeiter von beiden Seiten den Steinblock bewegen konnten und nicht nur wie bisher angenommen hinter sich herzogen.

Egyptian Ministry of Antiquities

Egyptian Ministry of Antiquities

Links und rechts der freigelegten Rampe wurden Stiegen und Pfostenlöcher entdeckt.

Gleichzeitig mehr Kraft

Die Erklärung der Wissenschaftler: Die Pfosten könnten für einen Seilzug genutzt worden sein, mit dem der Stein von unten nach oben bewegt wurde. Zusätzlich konnten Arbeiter von oben ebenfalls ziehen. Dadurch konnte die Arbeit wesentlich schneller erledigt werden als bisher gedacht, so die Forscher: „Das von uns entdeckte System erlaubt mehr Menschen gleichzeitig, Kraft auszuüben, das bedeutet, dass man mehr Kraft ausüben und dadurch die Blöcke auch schneller bewegen kann“, sagte der Ägyptologe Roland Enmarch von der University of Liverpool dem „Guardian“.

APA/ORF.at

Der Alabaster aus Hatnub wurde etwa für Böden, für Särge und Statuen verwendet. Die Forscher vermuten aber, dass dieses Transportsystem auch beim Bau der Pyramiden selbst in dieser Zeit zum Einsatz kam.

Dorf aus Zeit vor den Pharaonen gefunden

Erst vor wenigen Wochen machten Archäologen eine Entdeckung aus noch früherer Zeit. Sie gruben im ägyptischen Nil-Delta eines der ältesten Dörfer aus. Dieses geht laut Ägyptens Antikenministerium auf eine Zeit vor den Pharaonen zurück. Entdeckt wurden etwa Tierknochen und Keramik. Die Funde zeigten, dass es im Delta auch schon 5.000 vor Christus sesshafte Gesellschaften gegeben habe.

sile, ORF.at/Agenturen

Links:

Das britisch-französische Team forschte in Hatnub an Dutzenden Felsgravuren und -zeichnungen und entdeckte dabei nahezu zufällig die Überreste einer rund 4.500 Jahre alten Rampe – aus der Zeit der Entstehung der berühmten Pyramiden von Giseh. Die Felszeichnungen halfen, das Alter der Rampe zu bestimmen. Sie soll aus der Zeit des Pharaos Cheops, der die größte der drei Pyramiden von Giseh bauen ließ, stammen.

Rampe steiler als gedacht

Links und rechts der Rampe sind noch Stiegen mit Pfostenlöchern zu erkennen. Das Besondere daran ist, dass die Steinblöcke über eine bis zu 20-prozentige Steigung vermutlich mit Schlitten und Seilen gezogen wurden – wesentlich steiler, als man es bisher für möglich gehalten hatte. Aufgrund der entdeckten Pfostenlöcher und Stiegen gehen die Forscher davon aus, dass die Arbeiter von beiden Seiten den Steinblock bewegen konnten und nicht nur wie bisher angenommen hinter sich herzogen.

Links und rechts der freigelegten Rampe wurden Stiegen und Pfostenlöcher entdeckt.

Gleichzeitig mehr Kraft

Die Erklärung der Wissenschaftler: Die Pfosten könnten für einen Seilzug genutzt worden sein, mit dem der Stein von unten nach oben bewegt wurde. Zusätzlich konnten Arbeiter von oben ebenfalls ziehen. Dadurch konnte die Arbeit wesentlich schneller erledigt werden als bisher gedacht, so die Forscher: „Das von uns entdeckte System erlaubt mehr Menschen gleichzeitig, Kraft auszuüben, das bedeutet, dass man mehr Kraft ausüben und dadurch die Blöcke auch schneller bewegen kann“, sagte der Ägyptologe Roland Enmarch von der University of Liverpool dem „Guardian“.

APA/ORF.at

Der Alabaster aus Hatnub wurde etwa für Böden, für Särge und Statuen verwendet. Die Forscher vermuten aber, dass dieses Transportsystem auch beim Bau der Pyramiden selbst in dieser Zeit zum Einsatz kam.

Dorf aus Zeit vor den Pharaonen gefunden

Erst vor wenigen Wochen machten Archäologen eine Entdeckung aus noch früherer Zeit. Sie gruben im ägyptischen Nil-Delta eines der ältesten Dörfer aus. Dieses geht laut Ägyptens Antikenministerium auf eine Zeit vor den Pharaonen zurück. Entdeckt wurden etwa Tierknochen und Keramik. Die Funde zeigten, dass es im Delta auch schon 5.000 vor Christus sesshafte Gesellschaften gegeben habe.

sile, ORF.at/Agenturen

Links: