Bücher aus dem Nachlass eines ehemaligen Rechtsterroristen.

Foto: Markus Sulzbacher

Der Mord an John F. Kennedy, dem 35. Präsidenten der USA, erschossen am 22. November 1963 in Dallas, ist seit Jahrzehnten Nährboden für Verschwörungstheorien. Zwar kam die offizielle Untersuchungskommission zu dem Schluss, dass Lee Harvey Oswald allein als Täter gehandelt habe – doch dieser konnte nie aussagen: Zwei Tage nach dem Attentat wurde er vom Nachtclubbesitzer Jack Ruby erschossen.

Einzeltätertheorie widerlegt

Bis heute fehlt jeglicher Beweis, um die Einzeltätertheorie klar zu widerlegen. Trotzdem bleibt das Misstrauen tief verankert, befeuert auch durch den im Jahr 1991 veröffentlichten Film

JFK – Tatort Dallas von Oliver Stone.

Auf Anordnung von US-Präsident Donald Trump hat das US-Nationalarchiv erneut Dokumente zur Ermordung von John F. Kennedy veröffentlicht. Mehr als 80.000 Seiten – bisher zensiert oder vollständig unter Verschluss – sind seit

einigen Wochen öffentlich zugänglich.

Doch wer in den jüngst veröffentlichten Dokumenten auf spektakuläre Enthüllungen hoffte, wurde enttäuscht. Die neu freigegebenen Dokumente liefern keine bahnbrechenden Erkenntnisse. Zumindest was das Attentat auf JFK betrifft.

Wiener Historiker wurde fündig

Der Wiener Historiker Thomas Riegler wurde jedoch in einer anderen Sache fündig. In den Dokumenten wird enthüllt, wer der CIA-Führungsoffizier von Franz Olah war, dem ehemaligen ÖGB-Präsidenten (1959 bis 1963) und späteren SPÖ-Innenminister. Der ehemalige KZ-Häftling Olah nahm zu Beginn des Kalten Krieges, in den 1940er- und 1950er-Jahren, eine zentrale Rolle in Österreich ein. "Olah war der Vertrauensmann der CIA. Seine Bauholz-Gewerkschaft galt als verlässlich antikommunistisch", erklärt Riegler.

So waren Olah und seine Leute von der Bauholz-Gewerkschaft im Oktober 1950 zur Stelle, um gegen streikende Arbeiter vorzugehen, die

Kronen Zeitung mit einer geheimen finanziellen Starthilfe zu versorgen oder paramilitärische Strukturen aufzubauen.

Franz Olah als SPÖ-Innenminister.

Foto: APA

Olahs Leute sollten im Fall eines Krieges zwischen den USA und der Sowjetunion hinten den feindlichen Linien Sabotageaktionen durchführen und die US-Amerikaner mit Informationen versorgen – zu ihren möglichen Aufgaben zählte etwa das Unterbrechen oder Vergiften von Wasserversorgungssystemen der Sowjetarmee. Derartige "Stay Behind"-Strukturen bauten die US-Amerikaner in zahlreichen Ländern auf.

Im Kriegsfall, so die damalige Einschätzung, "hätte es ein halbes Jahr gedauert, bis Olahs Partisanengruppe auf 250 Kämpfer angewachsen wäre" – geplant war der Einsatz "im Greinerwald und Hochschwab, nahe dem größten Stay-Behind-Waffenlager", sagt Riegler. Dank der jetzt veröffentlichten JFK-Akten "wissen wir, wer seitens des US-Geheimdienstes den Kontakt zu ihm gehalten hat."

CIA-Agent im Wiener Männergesangverein

Es war John Whitten. Geboren 1920 in Maryland, diente Whitten im Zweiten Weltkrieg im US-Militärgeheimdienst. Danach stieg er in der CIA auf und leitete Operationen in Mexiko und Zentralamerika. Nach dem Attentat auf Präsident Kennedy 1963 übernahm er die internen CIA-Ermittlungen.

Dabei fiel ihm auf: Wichtige Informationen zu Lee Harvey Oswald wurden ihm von der CIA und FBI vorenthalten. Whittens Karriere stagnierte, als er seine Vorgesetzten mit unangenehmen Fragen konfrontierte.

Warnung vor Skandal

1971 zog er sich aus dem Geheimdienst zurück und ließ sich in Wien nieder. Dort lebte er unauffällig, trat dem Wiener Männergesangsverein und der Johann-Strauß-Gesellschaft bei. Über seine Vergangenheit verlor er kein Wort.

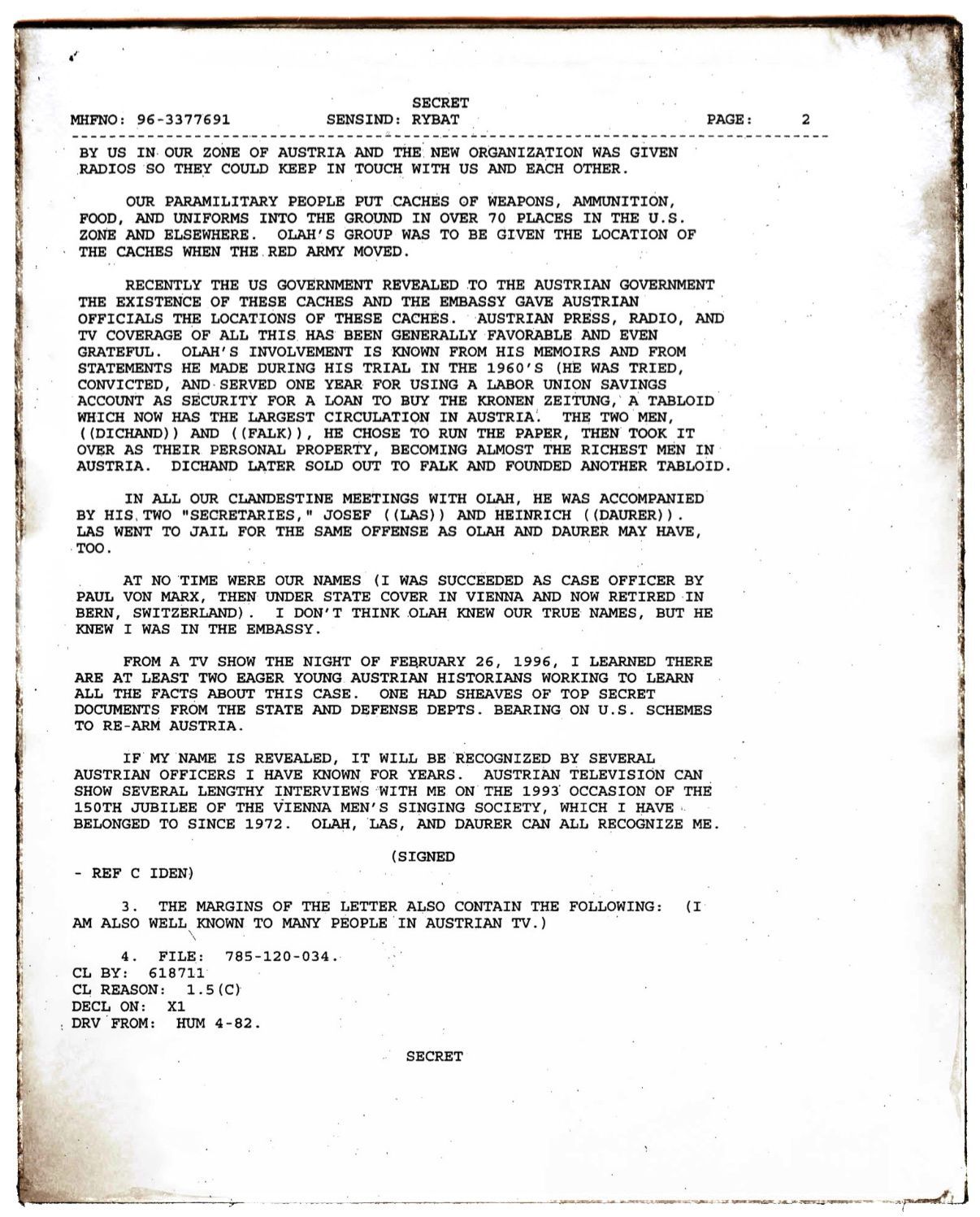

Doch die Geschichte holte ihn ein. In den 1990er-Jahren, als erste JFK-Akten freigegeben werden sollten, wehrte sich Whitten vehement gegen die Nennung seines Namens. Zwei bisher geheime Eingaben an die US-Regierung aus den Jahren 1995 und 1996, nun durch die Trump-Akten öffentlich, zeigen seine Sorge vor einem politischen Skandal in Österreich. Er warnte: Die Enttarnung seiner CIA-Tätigkeit – besonders seiner Rolle bei sensiblen Operationen – könne "hohe Wellen schlagen". Tatsächlich war Whitten tief in CIA-Aktionen in Österreich verstrickt – unter anderem den Aufbau der "Stay Behind"-Strukturen.

Die Akten belegen, dass John Whitten der Führungsoffizier von Franz Olah war.

Screenshot: CIA

In einem der Schreiben nach Washington schilderte Whitten Details: In mehr als 70 Depots in Österreich seien Waffen, Munition, Uniformen und Nahrung versteckt worden. Die Standorte sollte Olahs Gruppe im Ernstfall nutzen. Die CIA trainierte die Einheiten im Geheimen – unter Whittens Aufsicht.

Der ehemalige CIA-Offizier Whitten selbst erlebte die Veröffentlichung seiner Rolle nicht mehr. Er starb im Jahr 2000.

John Whitten erklärt unter anderem die Unterstützung der "Kronen Zeitung".

Foto: CIA

Die Existenz der Waffenlager wurde 1996 von den US-Amerikanern öffentlich gemacht, als Strippenzieher und Verbindungsmann im Hintergrund gab sich damals der Verleger Fritz Molden zu erkennen.

John Whitten erklärt unter anderem die Unterstützung der "Kronen Zeitung".Foto: CIA

Die Existenz der Waffenlager wurde 1996 von den US-Amerikanern öffentlich gemacht, als Strippenzieher und Verbindungsmann im Hintergrund gab sich damals der Verleger Fritz Molden zu erkennen.

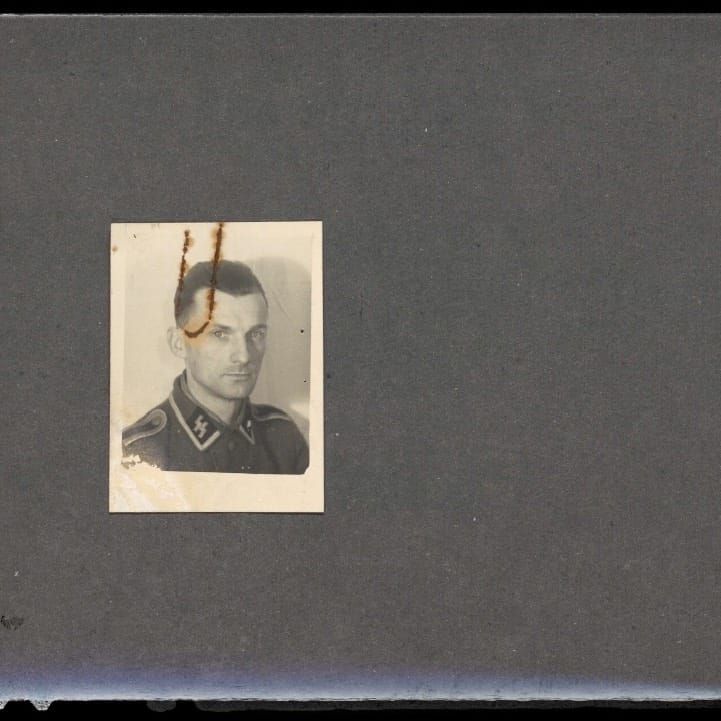

Karl Kowarik in seiner SS-Uniform. Später arbeitete er für die CIA, den deutschen BND und die FPÖ.

Foto: Bundesarchiv

Neben Olah und Molden arbeiteten auch ehemalige SS-Männer für den US-Geheimdienst. Darunter der spätere FPÖ-Generalsekretär Karl Kowarik oder Wilhelm Höttl, der Adjutant des in Nürnberg hingerichteten NS-Verbrechers Ernst Kaltenbrunner.

"Dagger" und "Gladio"

"Der Deckname der Olah-Truppe lautete GRDAGGER", sagt Historiker Riegler, der sich seit Jahren mit den Stay-Behind-Strukturen in Österreich beschäftigt. "GR" war das Kürzel für Österreich, in Kombination mit "Dolch", also "kein Pfadfinderverein". In Italien hießen die Stay-Behind-Strukturen "Gladio", benannt nach dem römischen Kurzschwert.

1955 war es im Kern "eine sehr kleine Struktur von gerade einmal 20 Leuten", die im Kriegsfall im Schneeballprinzip weiter rekrutiert werden sollten. Finanziert wurde das "Sonderprojekt", so die interne Bezeichnung, mit Millionenbeträgen aus den USA. Als Tarnung diente sowohl ein Handelsunternehmen als auch ein 1947 behördlich angemeldeter österreichischer Wander-, Sport- und Geselligkeitsverein.

Unterlagen vernichtet

Die geselligen Wanderer hatten sich selbst auch Waffen und Sprengstoff besorgt und in Depots versteckt. Ergänzend verfügten sie über starke Funkanlagen und Lkws. In seinen Memoiren

(Die Erinnerungen) schreibt Olah: "Auch ich hatte im Stahlschrank in meinem Büro immer einen kleinen Vorrat an Waffen bis hin zur Maschinenpistole."

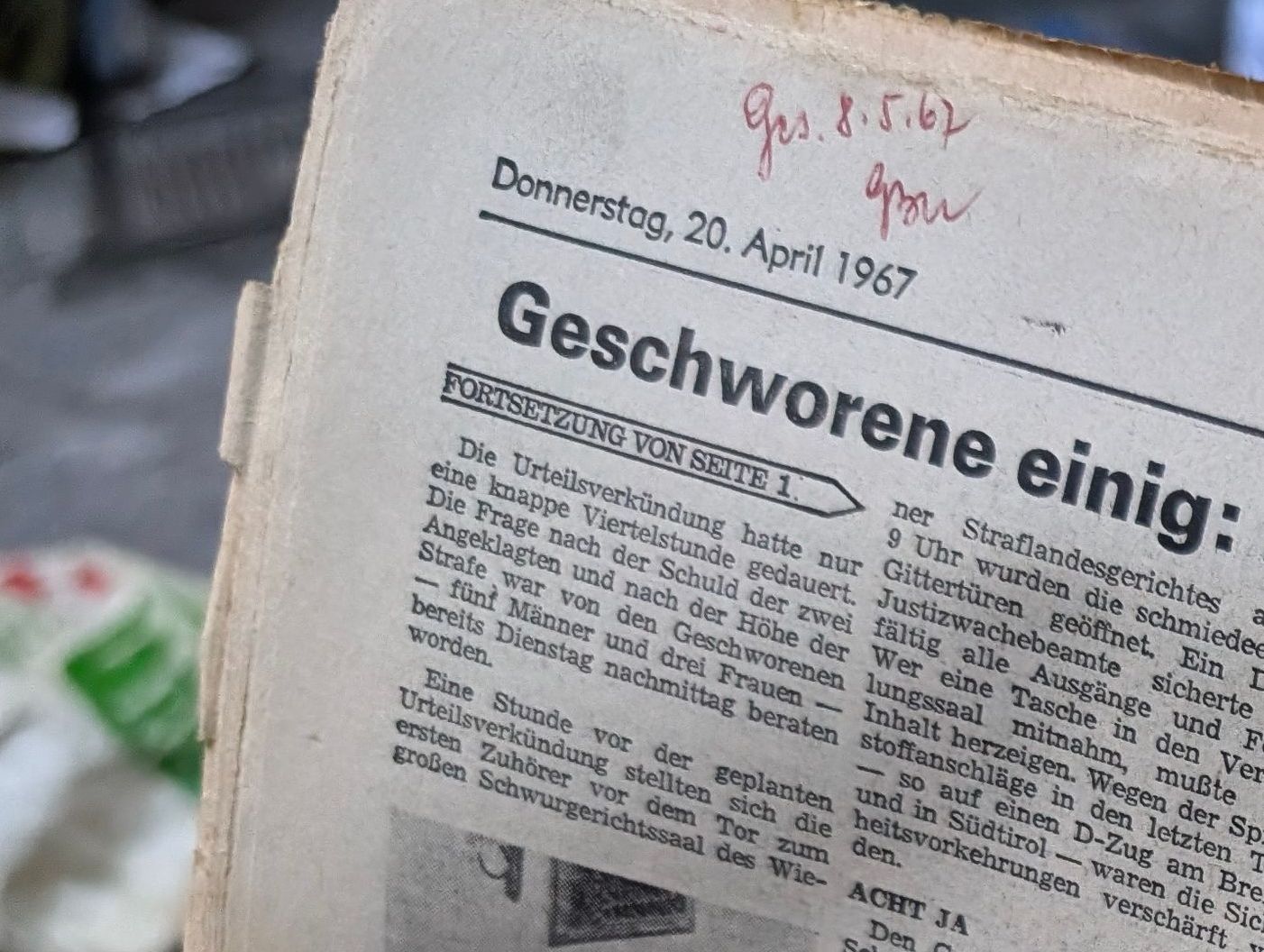

"Olah hatte die Truppe noch bis 1967 unter sich und vernichtete danach dokumentarische Spuren", sagt Riegler.

Vieles bleibt im Dunkeln

Trotz der neuen Akten aus den USA bleibt vieles im Dunkeln, ebenso, warum der ehemalige KZ-Häftling Olah ausgerechnet eine Gruppe militanter Neonazis um sich scharte.

Diese tauchten auf, nachdem er im Jahr 1964 von der SPÖ ausgeschlossen worden war, die ihn 1963 noch zum Innenminister gemacht hatte. Auslöser für seinen Parteiausschluss war unter anderem eine Finanzspritze von einer Million Schilling an die FPÖ – finanziert aus Gewerkschaftskassen. Vermutet wird, dass Olah damit den Weg für eine Koalition zwischen SPÖ und FPÖ ebnen wollte. Dazu kam, dass der extrem machtbewusste Olah nicht nur bei seinen politischen Freunden richtig verhasst war. Vielen in der SPÖ galt er als "extrem toxisch", wie man heute sagen würde.

Nach seinem Ausschluss aus der SPÖ gründete Olah 1965 die Demokratische Fortschrittliche Partei (DFP). Bei der Nationalratswahl 1966 kam die Liste auf gut drei Prozent – zu wenig für den Einzug ins Parlament.

Taliban-Geisel war einer der Männer

Als Wahlhelfer und Saalschutz für Olah traten dabei bekannte Rechtsextreme in Erscheinung. Darunter der Wiener Publizist und ehemalige Südtirol-Aktivist Herbert Fritz, der von den Taliban in Afghanistan im Jahr 2023 verschleppt worden war und im Frühjahr 2024 freikam. Olah sei zwar ein "KZ-Häftling" gewesen, war aber "ein prächtiger Mensch", erzählt Fritz. Dem STANDARD-Watchblog sagte er im vergangenen Jahr am Rande einer Identitären-Demonstration, dass ihn "sein Freund" Hannes F. zu Olah brachte.

Der Publizist Herbert Fritz am Rande der Identitären-Demonstration in Wien.

Foto: Markus Sulzbacher

Der Freund F. wurde in jenen Jahren österreichweit bekannt, da er gemeinsam mit Emanuel Kubart einen Bombenanschlag auf das Büro der italienischen Fluglinie Alitalia am Kärntner Ring in Wien durchführte. Dort detonierte im August 1966 eine zehn Kilogramm schwere Bombe – das Geschäftsportal wurde zertrümmert, die Druckwelle verwüstete auch die nahegelegene Opernpassage. Nur durch Zufall wurde niemand verletzt.

Haft nach Terroranschlag

Kubart war zeitweise der Chauffeur von Olah und war Teil seiner "Prätorianer", die auch als "Schlägertruppe" bezeichnet wurden. F. und Kubart wurden damals zu Haftstrafen verurteilt.

Die "AZ" schrieb über die Verurteilung der beiden Attentäter.

Foto: Markus Sulzbacher

Kubart war bereits zuvor durch zwei Bombenanschläge auf ein KPÖ-Parteilokal aufgefallen. Bis zu seinem Tod im Jahr 2024 galt er als Sprengstoffexperte. In seinem Nachlass fanden sich, nach rechtsextremer Propaganda, auch Bombenbauanleitungen, Chemikalien und Patronen.

Der Anschlag auf das Büro der Airline war Teil des "Kampfes für Südtirol", dem sich deutschnationale und rechtsextreme Gruppen in jenen Jahren verschrieben hatten. Und es war nicht der erste Anschlag, schon 1961 versuchten Neonazis, darunter die spätere Szenegröße Gerd Honsik, einen Anschlag auf das Büro durchzuführen.

Anfang der 1960er-Jahre eskalierte in Südtirol der Konflikt zwischen dem Befreiungsausschuss Südtirol (BAS) und dem italienischen Staat. Der Kampf um Selbstbestimmung wurde vom BAS mit terroristischen Mitteln geführt. Zunächst richteten sich die Anschläge gegen einzelne Rohbauten und Denkmäler. Doch bald wurde es ernst: In der sogenannten Feuernacht vom 11. auf den 12. Juni 1961 sprengten Aktivisten 37 Strommasten – ein symbolischer Schlag gegen den italienischen Staat.

Als ein Finanzier vieler Aktivitäten in Südtirol trat jener Mann in Erscheinung, der auch über die US-Waffenlager Bescheid wusste: Fritz Molden. Er zog sich aber zurück, nachdem Neonazis eine immer wichtigere Rolle in dem Konflikt spielten, ihn zuspitzten und Todesopfer billigend in Kauf nahmen.

Rom und Neofaschisten reagierten

Rom reagierte mit Härte: 24.000 Soldaten und 10.000 Carabinieri wurden entsandt, Massenverhaftungen folgten, Verhöre endeten teils in Folter. Die Spirale der Gewalt drehte sich weiter – es gab Tote und Verletzte. Italienische Neofaschisten schlugen in Österreich mit Anschlägen zurück: 1961 sprengten sie das Andreas-Hofer-Denkmal in Innsbruck. Zwei Jahre später traf es die Saline in Ebensee und das Löwendenkmal am Traunsee.

Auf beiden Seiten wimmelte es nur so von Agenten und Spitzeln – mit teilweise besten Drähten zu den US-Amerikanern. Vieles ist bis heute nicht aufgeklärt.

(Markus Sulzbacher, 12.6.2025)

Mehr zum Thema:

Nazis, rote Gewerkschafter und CIA-Waffenlager: Ein unaufgeklärtes Kapitel Zeitgeschichte